グローバル・ステーブルコイン発行のアーキテクチャ

これまで、目的に応じて設計されたステーブルコインの発行について考察してきました。

ステーブルコインの最大の活用例は、国際商取引決済などのクロスボーダー送金です。従来の決済インフラと比較して、コストと決済時間を大幅に短縮できる点が極めて大きな利点です。

この可能性を引き出すには、グローバルMintの構築、すなわち各国でステーブルコインの発行・管理を行うための基盤構築が不可欠です。本稿では、Mintの構造とグローバルアクセスの実現方法を明確に解説します。

Mintの仕組み

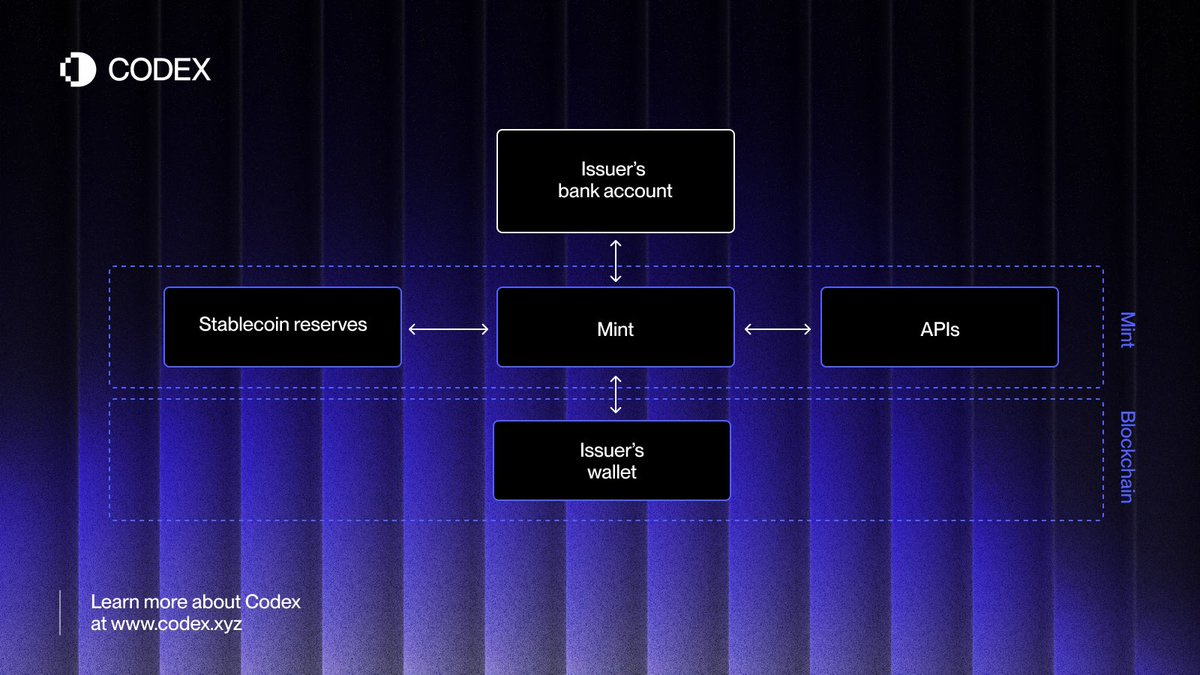

ステーブルコインの発行に不可欠なのが、「Mint」と呼ばれるインフラです。Mintは発行プロセス全体を駆動し、主に三つの主要機能を有します。

ミントとバーン(消却):ステーブルコイン発行者がブロックチェーン上で新規発行(ミント)および消却(バーン)する基本的なプロセスです。これらはスマートコントラクトによって厳格に管理され、銀行口座による法定通貨の入出金、ITシステム・APIによる自動化など並行する金融インフラが必要となります。

ステーブルコインはブロックチェーン上でミント(発行)・バーン(消却)により管理されます。スマートコントラクトの管理者である発行者が、これらの権限を独占しています。

- ステーブルコインは、流動性の高い短期金融資産に投資された準備金によって、信頼できる第三者の管理下で価値を担保されています。流通しているステーブルコインの価値は、準備金の価値と常に一致します。

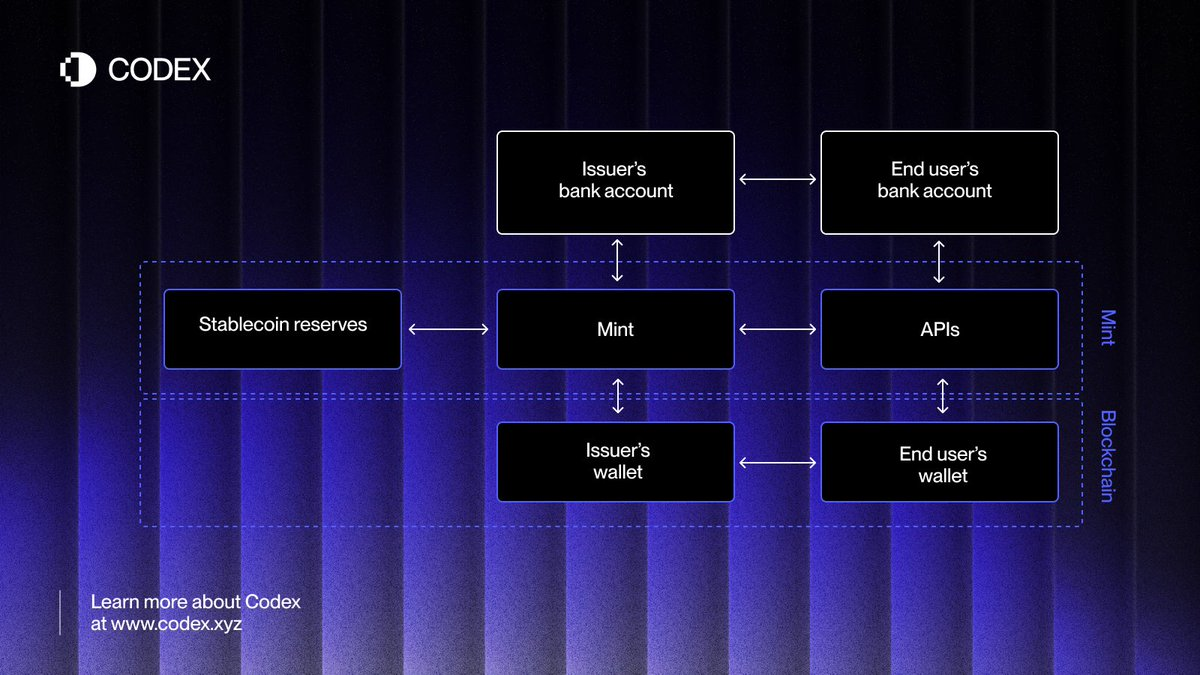

オンランプ・オフランプ:ユーザーが法定通貨をステーブルコインに交換し、逆にステーブルコインを法定通貨に戻す仕組みです。この双方向のシームレスな流れこそ、ステーブルコインの実用性の根幹です。

ユーザーがステーブルコインを取得する際は、発行者に法定通貨を振り込み、APIを活用して変換処理を指示します。発行者はステーブルコインをミントし、ユーザーのデジタルウォレットへ直接送付します。預け入れられた法定通貨は準備資産として運用され、収益を生み出します。

ステーブルコインを現金化する場合、ユーザーは発行者にトークンを送付します。発行者はバーン(消却)処理を実行し、必要な準備資産を現金化して、対応する法定通貨をユーザーへ送金します。

グローバルなオンランプ・オフランプ:三つ目の技術的進化です。これは、各国の法定通貨とステーブルコインをシームレスに交換できるようにする、グローバルな決済インフラ構築を指します。

実際には、各国の決済網へ接続し、現地の銀行口座を開設することで、法定通貨の入出金を可能にし、ステーブルコインと現地通貨の交換を実現します。

この機能により、ステーブルコインはグローバルな資金移動の手段として効果を発揮し、従来型の国際送金インフラを凌駕するスピードと低コストを実現します。

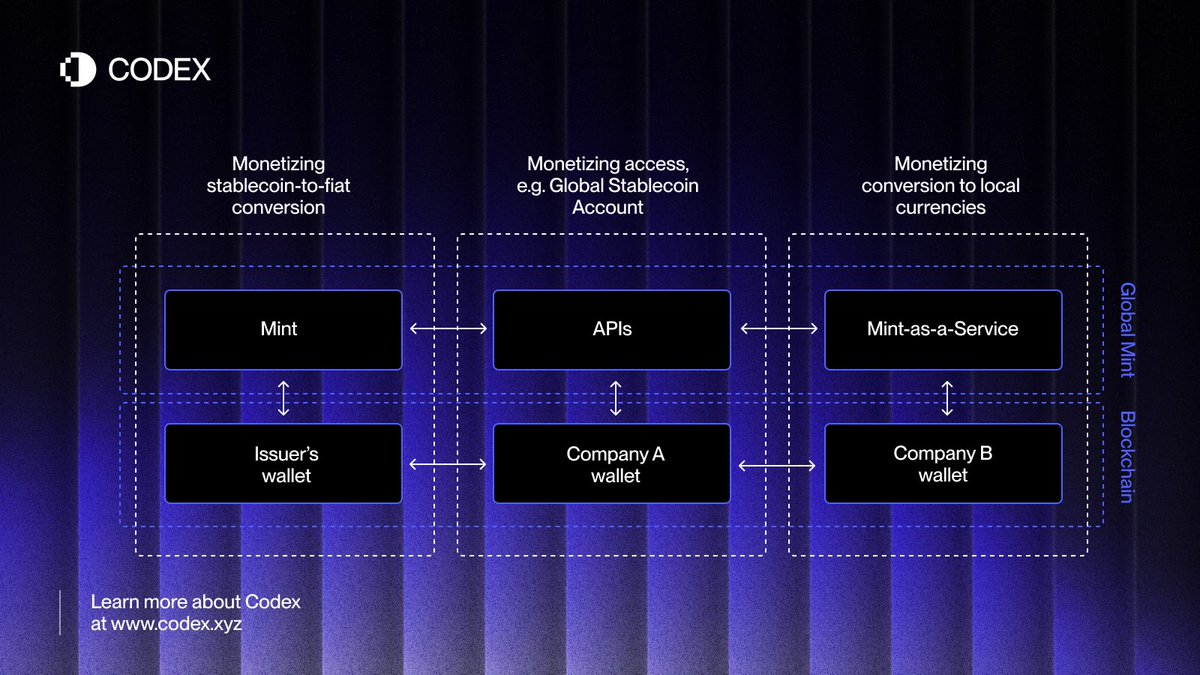

グローバルアクセスの設計図

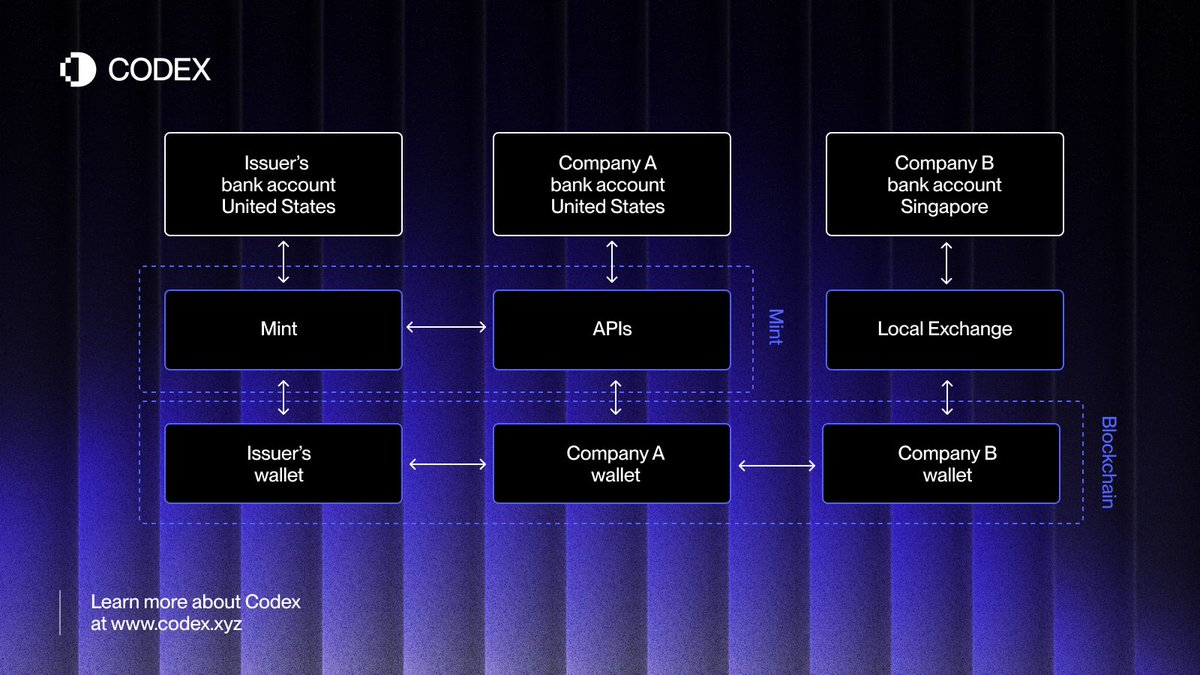

地域ごとにオンランプ・オフランプを備えたグローバルMintの構築は、技術的にも運用面でもきわめて困難です。ステーブルコイン発行者はこれを実現するために、以下三つのアプローチを選択できます。

地域型オンランプ・オフランプの構築:各国で銀行口座を開設し、所要のライセンスを取得する手法です。現地の銀行口座に法定通貨を預入れ、Mintを介してステーブルコインへ交換します。

- この方法は運用負荷・時間コストが大きい一方、各地域ごとにMint運用管理を発行者自身が完全にコントロール可能です。

各国の暗号資産取引所との提携:各国の取引所やマーケットメーカーと提携し、ユーザーが各国の取引所で法定通貨とステーブルコインを相互変換できるようにします。

- この戦略は世界展開を加速しますが、上場費やマーケットメイク費用、複数パートナーの管理といったコスト・複雑性が招かれます。

Mint-as-a-Service(MaaS)モデルの活用:より効率的かつ拡張性の高い手法として、CodexなどMint-as-a-Service(MaaS)プロバイダーとの提携が挙げられます。MaaSプロバイダーが現地代理人となり、各国のユーザーはMaaSプロバイダーと取引し、Mintを通じて法定通貨とステーブルコインの交換を実行します。

- Mint-as-a-Serviceモデルは、グローバルなオンランプ・オフランプネットワーク構築の高コスト・運用負荷を根本的に解消します。オンランプ・オフランプの費用はステーブルコイン導入の障壁でしたが、MaaSモデルはこれを直接取り除きます。

戦略的な重要検討事項

グローバルなステーブルコイン発行戦略を成功させるためには、発行者は以下のポイントに注力する必要があります。

- 強固な国内基盤の構築:まず、主要市場で安全かつ規制対応のMintインフラを整備します。スマートコントラクトの開発導入、銀行との入出金連携、準備資産管理のアセットマネージャー(資産管理者)設置、高品質なAPIの構築が不可欠です。

- 戦略的地域でのオンランプ・オフランプ実装:クロスボーダー決済需要が高い地域を特定・選定し、必要な場所でオンランプ・オフランプサービスを展開します。MaaSプロバイダーとの連携によって、速やかかつ低コストで実現可能です。

- 競争力ある料金体系の策定:発行者はアクセス料・ミント手数料・バーン手数料・為替手数料等の価格設定が可能ですが、これらを利用者に補助し、準備金運用益で収益化する方法もあります。

今後の展望

発行者には、特定のユーザー層やユースケースに合わせた専用ステーブルコインの設計・発行という大きなビジネスチャンスがあります。ステーブルコインの効果を最大限に引き出すためには、グローバルでの流通環境整備が不可欠です。発行者はこの課題に単独で挑む必要はありません。

- Codexブロックチェーンはステーブルコイン特化型であり、予測可能な手数料体系、独自のFX機能、内蔵コンプライアンス機能によるリスク低減を実現します。これにより、グローバルかつ規制順守の発行プラットフォーム構築に必要な要素を網羅します。

- Codex Avenueは「Mint-as-a-Service」型ソリューションを提供し、発行者が利用者向けに各国のオンランプ・オフランプサービスを容易に展開できるよう支援します。その結果、グローバル展開の複雑さやコスト負担を大幅に軽減できます。

- なお、ステーブルコイン発行・カストディ・コンプライアンス分野で高度な支援を行うパートナー企業群と連携し、専門的なソリューションも提供しています。

免責事項

- 本記事は[haonan]より転載しています。著作権は原著者[haonan]に帰属します。転載に関するご連絡はGate Learn運営チームまでお願いいたします。速やかに対応いたします。

- 免責事項:本記事の見解・意見はすべて著者個人によるものであり、投資助言ではありません。

- 記事の翻訳はGate Learn運営チームが担当しています。記載のない限り、翻訳記事の無断転載・配布・盗用は禁止です。

関連記事

ブロックチェーンについて知っておくべきことすべて

ステーブルコインとは何ですか?

流動性ファーミングとは何ですか?

Cotiとは? COTIについて知っておくべきことすべて